皆様こんにちはこんばんわ。

本日は姿勢の正し方・動かし方(座った姿勢から)について述べたいと思います。

こちらの記事はスマホやデスクワーク等で、いつの間にやら姿勢が悪くなっていませんか。の続編となります。

| 項目 | 評価 |

|---|---|

| 一般的な認知度 | |

| 実践のしやすさ |

良い姿勢とは(おさらい)

骨の構造上では、骨盤が立ち、背骨が適度に彎曲しながら上方へ伸びている状態

表面上での注意点としては

腰を反らない

胸を張らない

でしたね。

姿勢についてはご理解いただけましたでしょうか。

いや、わからないという方はこちら

どうやって姿勢を正す?

それは

ずばり

骨盤を正す(起こす)のです。

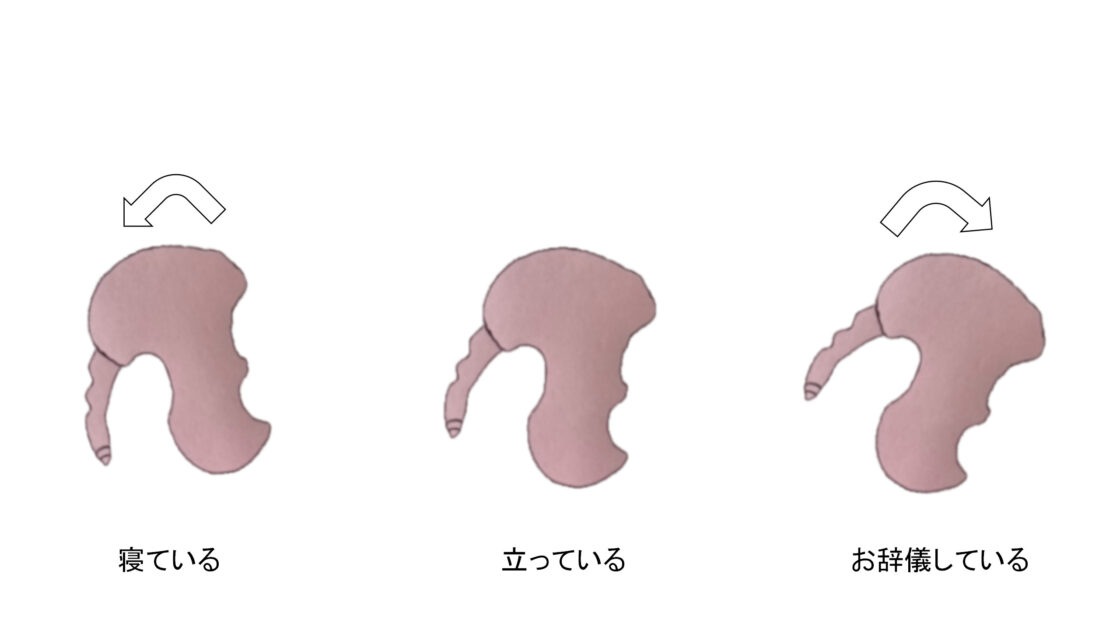

姿勢が悪いと一般的に言われている方は、大抵の場合、骨盤が寝ています。

一度座りながら(悪い姿勢で)、イメージしてみてください・・・

変な話、今”おなら”をすると、どのあたりから「プ~ん」と香りが漂ってきそうですか?

お尻の前側、太ももの間から漂ってきそうにありませんか?(実感頂くために実際にしてみてもいいですよ(笑))

それがズバリ、骨盤が寝ており、おならの出口が前下方に向いている状態です。

悪い座り方のイメージができれば、実際に姿勢を正していきましょう。

準備していただきたいものがあります。

適度な椅子です(高すぎず・低すぎず)。

食卓の椅子でも良いですし、デスクチェアでも良いですが、できればコマ(キャスター)がない方が練習しやすいと思います。

椅子に浅く腰かけて、足の裏全体が床や地面についている状態で座ってください。

その浅く座った状態で、あえて悪い姿勢になってみてください。

”おなら”の話をしましたが、出口が後ろ側になるように、骨盤を起こしてみてください。

起こすというのは、”寝ている状態”から”立っている状態”にするという事で、上記の絵を参考にイメージしてみてください。

中々できないという方は絵をイメージしならが、おへその下のお腹を前に突き出すように、骨盤を転がすように動かしてみてください。

{写真・動画}

それでも中々掴めない、という方は、身体の一番外側の腰の骨(腸骨(ちょうこつ))と左右の鼠径部の外側にある骨(大転子(だいてんし))を探してみてください。

写真

その骨に左右それぞれ、手の平の下の一番硬い所を腸骨、中指あたりの指の腹で、大転子に触れるように手のひらを当ててみてください。

写真 おそらく写真にようになるのではないでしょうか。

その当てた状態で動かしてみてください。

そうすると手の向きとしては、寝た状態から真っすぐに起き上がったようになりませんか?

写真

それでも、できない・わからないという方は上記の絵のイメージと手のひら作戦をした上で、腰を反ろうとしてみてください。

反る事自体はよろしくないでのですが、骨盤を起こす感覚を掴むためには一つの方法と言えます。

反りながら、骨盤を起こす感覚を掴めた後は腰の力をなるべく入れず、転がす感覚へと徐々に、変更していくように心がけてください。

どうでしょう…骨盤を動かす感覚は掴めましたでしょうか。

では次に、背骨(背すじ)の動かし方をお伝えします。

結論から申し上げると、何もしません。

骨盤の動きに身を任せるだけです。

姿勢についてでも触れましたが、背骨はあえて動かす部分でなく土台(骨盤)の動きに伴って正される(動かされる)部分なのです。

この背骨を自ら動かそうとする方が多い事、おおいこと(笑)。

ま、私もそうでしたけども(汗)

だからこそ、姿勢を正そうと心がけている方でも腰痛が軽くなることも少ないのかもしれませんね。

背骨はあえて動かさないでください…

こう言ってしまうと、大抵の患者様は動きを制御しようとします。

背骨をあえて丸いままにしようとします…

そんな事をしてしまうと、骨盤も転がりません。

自ら”動かそう”とする事をやめるだけです。

そうすると、バランスを保つために身体(背骨)が自然と上方へ伸びる動きがでてきます。

これだけでいいのです。

自分で胸を張ろうとしたり、腰を反ろうとする動きは控えて、骨盤の動きが習得できれば、自然な動きに任せてください。

正そうとした際は、腰が反ってる訳でもなく胸が張っているわけでもなく、あくまで中間に位置した姿勢となり、それがいわゆる”正しい姿勢”となります。

この姿勢が実感できれば今までの姿勢が身体に負担となっていた事が実感できるはずです。

強いて、腰より上の身体の部分を操作するとしたら頭を後ろへ引く事です。

またこう言ってしまうと、目線を上に向けたような状態で、首を後ろに反らそうとされる患者様がいます。

”顎を引くのです”

これができると、お尻から頭の先まで、キレイな正しい姿勢を覚える事ができるのではないでしょうか。

顎を引く作業は{別記事}でご紹介します。

因みに、骨盤を動かす・転がす作業を中心にお伝えしましたが、骨盤の起こしすぎ(絵で言うと、お辞儀のしすぎ)にはご注意ください。

お辞儀のしすぎは、骨盤の動きというより、背骨(骨盤よりすぐ上の)の動きに伴った状況となります。

正しい位置関係を、わかりやすく伝えると、座っている(体重がかかっている)部分の中心が肛門(おならの出口)と女性器ならびに男性器のちょうど間ぐらいに位置した状態が正しい姿勢の骨盤の”起き具合”となります。

良い姿勢を意識した際に、この”起き具合”が過剰となり、反り腰になってしまい、逆に腰痛を訴えられる方もいますので、前述した”起き具合”を参考に、正しい姿勢の習慣をつけましょう。

動かし方のまとめ

・椅子に浅く腰掛けます

・オナラの出口をイメージする

・悪い姿勢と良い姿勢の時の骨盤の動き(この時点では反り腰で良い)を繰り返し、骨盤が寝たり、起きたりする感覚を掴む

・掴めない場合は腰の骨(腸骨(ちょうこつ))と鼠径部の外側の骨(大転子(だいてんし))に手の平と指の腹を当て、再確認する

・背骨は”あえて”反ろうとしない

・姿勢を正せた際は顎を引く

挫けず、練習してください。

誰でも簡単に行えるようなら、わざわざお伝えする事は致しませんので、まずは練習を重ね、感覚の練習を行ってみてください。

姿勢を正す事によるメリット

見た目がキレイ

私自身、元々猫背であり、いつも意図的に姿勢を正そうとしていますが、やはり気の抜けた時に「おじいちゃんみたい」と言われる事があります。

おじいさんが悪いわけではありませんが、実年齢より老けて見えるのでしょうか。

頼りがいのある印象を持たれる

猫背や姿勢の悪い方は「自信がないように見える」と、よく耳にします。

姿勢を正す事で、自信に満ち溢れた印象を持たれ、頼られる存在になれるかもしれません。

もちろん、基本は”人間性”ですが(笑)。

腰に負担となりにくくなる

姿勢が悪いままでいると、実は必要じゃない所に、無意識に力が入ってしまったり、悪い姿勢を保持するための、背中側の靭帯が必要以上に伸長され、腰への負担となってしまいます。

またそれが、腰骨自身の不安定性を招いてしまう恐れも考えられます。

お腹がたるみにくくなる

姿勢を悪くすると、お腹の脂肪(皮膚)が寄って、よく言われる三段腹(さんだんばら)となってしまいますが、姿勢を正すとお腹の弛みも物理的に伸ばされ、また正しい姿勢から動きだす事により、上半身と下半身の筋肉がバランスよく働き、日常生活自体が適度な運動へと変わってきます。

最後に

どんな事でも練習は必要です。

最初から”できれば”、元々姿勢が良いはずです。

患者様もできないから”しない”方を良く見ます。

”しない”と、行く行くは自分を痛みで苦しめるかもしれませんし、痛みが出てから、改めて行う方が身体にも精神にも堪えると思いますので、思いたった時に、練習を行うようにしてください。

☆継続は力なり

コメント